Erno RENONCOURT

D'entrée de jeu, précisons pour les lectrices et les lecteurs, qui découvriront par hasard cette nouvelle tribune, que sa tonalité insolente, sa raisonnance extravagante et sa longueur irritante ne la rendront guère accessible à une grande majorité. Sans doute même que cette tribune ne sera pas lue jusqu'au bout, tant pour des raisons d'inconfort par rapport à la vérité que pour le confort qu'offre le déni de la complexité. Mais, comme fidèles à notre quête d'authenticité, de pensée critique et de rigueur analytique, nous ne cherchons ni à plaire ni à être acclamés, alors nous nous contenterons de cette minorité qui a toujours su aller au-delà des certitudes d'un certain confort souvent médiocre, et d'une tranquillité toujours insignifiante, pour voir le monde autrement, à travers des divergences structurantes. Postures d'esprit qui est seule apte à offrir les codes pour s'extraire de la routine invariante et du bricolage cognitif. Empressons-nous de dire aussi que par insignifiance anoblie nous entendons cette perte de sens dans laquelle vivent les groupes dominants d'un lieu qui préfèrent dissiper leur intelligence et éroder leur dignité pour conforter leur adaptabilité à la médiocrité de leur environnement. Par-delà sa charge arrogante, notre message renferme une valeur pédagogique, car il tend à enseigner que : Tout lieu humain qui se révèle incapable de s'auto-transformer est condamné à l'invariante défaillance du temps qui emporte les fossiles errants vers les abysses putrides de l'histoire. Par cette tribune que certains trouveront arrogante, nous venons profiter du relais de ce site, pour rappeler à nos compatriotes haïtiens, qui sont en Haïti ou ailleurs, que la légende des peuples n'est pas éternelle. Elle ne dure que si elle est entretenue par le sacrifice générationnel que consentent intemporellement ses élites pour maintenir un équilibre anthropologique vers l'innovation, sans dissipation d'intelligence et de dignité

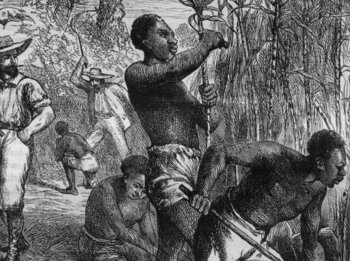

Il y a quelques jours, plus précisément le 17 avril 2025, Haïti commémorait, avec force sanglots médiatiques, la douleur des 200 ans de l'ignominieuse rançon exigée par les élites esclavagistes françaises, en 1825, à la jeune République noire. Laquelle venait de proclamer, 21 ans plus tôt, en 1804, son indépendance. Estimant que l'indépendance insolente et arrogante de cette colonie de Nègres avait, en mettant fin au business lucratif de la déshumanisation esclavagiste, lésé les droits de couleur de peau que le Code de Noir de 1685 octroyait aux colons français, comme propriétaires et maîtres absolus des Noirs de Saint Domingue, la France de Charles X s'était consentie à reconnaître cette indépendance, moyennant le paiement par Haïti d'une rançon exorbitante pour dédommager les propriétaires d'esclaves. Et comme Haïti n'avait pas les moyens pour payer cette dette, puisqu'entre temps, dès 1806, les États-Unis avaient décrété un embargo pour confiner, sur leur île pestiférée, ces Noirs insolents et arrogants qui voulaient ressurgir dans la dignité de leur humanité déniée, en devenant une nation libre, la jeune République a dû emprunter à des taux exsangues auprès des banques françaises pour dédommager ses anciens bourreaux. C'est ce que l'on appelle le crime de la double dette immonde.

200 ans plus tard, au regard de l'évolution erratique d'Haïti, mais, aussi, au regard des grandes impostures de l'histoire, par lesquelles la France, malgré les crimes déshumanisants et barbares qu'elle a commis pendant des siècles, notamment envers Haïti, s'est auto-proclamée « la patrie des droits de l'homme », il semble logique que les Haïtiens et les Haïtiennes, mais pas qu'eux, aient voulu rappeler à la mémoire du monde cette injustice séculaire. Ainsi, tout Haïti, mais pas seulement, a vibré dans les cordes mémorielles de de crime odieux qui a plombé et enfumé l'envol anthropologique de cette population, ô combien martyrisée par l'histoire, éprouvée par la nature et violentée par les hommes.

Le dissensus culturel

Aujourd'hui, dans la continuité de cette commémoration, mais dans une raisonnance dissonante, nous proposons à nos lectrices et nos lecteurs une tribune en trois parties qui aborde la mémoire de cette dette de l'indépendance sous un angle plus systémique qu'exclusivement historique. Il s'agit pour nous, loin de toutes complaintes victimaires, loin de l'éternelle obsession des êtres irresponsables, qui ne cherchent qu'à trouver des boucs émissaires pour conforter leur propre impuissance, de faire une analyse différentielle, d'une part, entre la part de défaillance que cette double dette a induit pour Haïti, et, d'autre part, entre la richesse, et la réussite cumulées par les élites haïtiennes comme performance depuis l'indépendance. Dans le prolongement de l'approche systémique, c'est à l'aune d'une loi fondamentale de l'univers que nous argumentons notre raisonnance atypique.

Contextuellement appliquée à notre étude de cas, qui se veut une fouille pour cartographier anthropologiquement la structure de la société haïtienne et découvrir la mappe profonde de sa réalité indigente, cette loi peut s'énoncer ainsi : la trajectoire d'évolution d'une société se mesure objectivement, de manière systémique par le travail du bilan des forces qui la sollicitent. Et pour cause ! Les systèmes sociaux étant des systèmes complexes, ils obéissent aux lois de la complexité, notamment celles qui postulent que la quantité de mouvement et la quantité d'énergie d'un système se conservent toujours. La base raisonnante de notre argumentaire se fonde sur deux hypothèses : la première hypothèse s'énonce ainsi : la conservation de l'état de mouvement et de l'état énergétique d'un système suppose une capacité interne de celui-ci à réagir face aux forces qui le sollicitent. Cela nous amène à questionner les propriétés intrinsèques de ce système ; propriétés qui, du reste, déterminent cette capacité interne de réaction. Évidemment, dans le cas d'un système social, structure hautement complexe façonnée par des entités vivantes, lesquelles sont dotées d'une culture qui les pousse à interagir responsablement avec la nature. D'où la formulation de la deuxième hypothèse : l'organisation d'une société humaine face aux incertitudes de son environnement dépend, non seulement, de la finalité que les entités qui y vivent assument comme perspective de vie, mais aussi, de la manière qu'elles utilisent leurs propriétés intrinsèques pour dissiper les contraintes extérieures.

Dans le cas qui nous occupe, celui d'Haïti, société jeune de 221 ans, mais dotée d'une culture décrété performante, par les talents célébrés de son armée d'écrivains, nous pensons aux propriétés particulières que devait conférer cette culture pour permettre au collectif de résister, en interagissant responsablement, avec une nature jugée inclémente. Nous estimons que l'évaluation du bilan du travail des forces (défaillantes : contraintes externes, performantes : culture), ayant sollicité Haïti pendant son évolution de 1084 à 1825, peut permettre de voir si les Haïtiens les plus talentueux et les plus doués ont agi de manière à laisser, dans leur écosystème, une signature anthropologique où l'intelligence a émergé et a duré en assurant l'innovation permanente comme triomphe de la performance de la culture sur les contraintes de la nature.

Nous proposons donc, de manière insolente et extravagante, une réflexion scientifiquement argumentée pour analyser l'évolution de la société haïtienne à travers la problématisation de la culture comme actif stratégique et boussole éthique de la gouvernance du destin d'un peuple. Nous assumons par cette problématique que partout où il y a une culture vibrante et systémiquement performante, l'écosystème brille toujours d'innovation à travers 3 grandes propriétés intrinsèquement liées à la nature anthropologique de son collectif :

• Il est capable de transformer sa société de l'intérieur en s'autotransformant et en étant le catalyseur de la transformation ;

• Il est capable de modifier ses états mentaux pour se responsabiliser éthiquement par rapport à son environnement ;

• Il est capable d'apprendre de son environnement en se confrontant à ses incertitudes en modifiant ses expériences et ses pratiques pour réduire le désordre écosystémique.

Cela nous amène donc à demander, avec force insolence, comment un collectif qui brille autant par la performance de sa culture, sur les scènes de la réussite mondiale, peut-il être si impuissant devant ses malheurs, et laisser son destin aux mains d'une certaine assistance internationale, alors même que ses hérauts littéraires chantent la primauté de l'indépendance et la résilience de sa population, laquelle pourtant agonise dans une invariante déshumanisation.

Envers et contre tous ceux et toutes celles qui ne cessent de brandir les succès des écrivains haïtiens comme performance de la culture pour encourager la population à supporter les douleurs et les malheurs de ce lieu déliant, je viens porter le dissensus en demandant : et si par-delà le talent de ses écrivains primés mondialement, Haïti se dotait d'une culture capable de lui offrir la maîtrise de son destin pour s'extraire de son invariance ?

Des belles histoires aux invariantes déboires

Alors qu'Haïti se disloque, depuis 4 ans, sous le siège de terreur imposé par les gangs de rue et de salon, travaillant en harmonieuse synergie avec les groupes économiques et politiques dominants, les élites culturelles semblent ne jurer que par les belles histoires que leurs représentants les plus illustres racontent dans leurs œuvres. Ainsi, tandis qu'entre les mois de février et avril 2025, toute la Capitale haïtienne subissait l'assaut dévastateur des gangs, poussant la majorité noire et pauvre du pays à fuir vers des camps de la déshumanisation, les élites culturelles haïtiennes se préoccupaient de l'organisation de leur festival annuel de Jazz, loin de la capitale, pour assurer le confort du public sélect qui devait y prendre part. La force des choses les ont contraint néanmoins à abandonner le projet. Les décès de deux grands piliers de la littérature haïtienne, pour citer de regretté mémoire Franck Étienne et Anthony Phelps, entre février et mars 2025, nous ont permis de découvrir combien les lettrés haïtiens parviennent à se surpasser pour vanter l'éloquence et la performance consacrée de leurs pairs sur les théâtres mondiaux de la culture, alors que nous avons un mal fou à trouver, dans ces mêmes milieux académiques et littéraires une analyse bien argumentée pour expliquer le mal-être de la population haïtienne à habiter son territoire responsablement.

Cette constatation troublante et angoissante a ramené à notre intranquille mémoire le roman, La Ferme Africaine de Karen Blixen. En effet, dans cet ouvrage, Karen Blixen raconte l'Afrique noire (plus précisément le Kenya), par-delà la mémoire des douleurs coloniales, d'une manière poétique et romanesque. Avec une éloquence majestueuse et sublime, elle laisse entendre que « les douleurs les plus atroces deviennent supportables, si on sait les transformer en de belles histoires ». Mettant à contribution son talent littéraire, et surfant sur certains drames de la colonisation africaine, elle s'est appliquée à raconter une belle histoire. Forcément, les douleurs (personnelles) s'éclipsent devant l'éloquence. Surtout, quand le projet éditorial mis en valeur par le talent de l'autrice se borne, d'une part, à trouver dans « l'air qui vibre sur les plaines africaines les reflets des couleurs » qu'elle portait, et, d'autre part, à découvrir dans « l'ombre jetée par la pleine lune sur les graviers des sables » du Kenya une blancheur qui lui ressemble.

Clarifier notre projet éditorial

Nous pouvons néanmoins demander si les douleurs collectives, nourries par l'indigence des maux qui ressurgissent dans le creux des vagues récursives des interactions irresponsables et mécréantes des hommes avec leur écosystème, sont aussi sensibles à l'éloquence des mots ? Quand un lieu humain, qui n'a pas fini d'être bousculé, par les mêmes forces mécréantes et surpuissantes, dans la nuit obscure, froide et solitaire de la désespérance, continue invariablement de se désintégrer, sous la charge des maux que génère sa tectonique chaotique et déliante, raconter avec éloquence une belle histoire peut-il être un projet éditorial viable pour exorciser les douleurs et les injustices séculaires qui déshumanisent sa population ?

Nous nous permettons d'en douter. D'ailleurs, si on prend le temps de farfouiller intelligiblement sous le cadastre anthropologique et sociologique haïtien, on peut trouver un modèle de données riches et variées qui atteste d'un lien troublant entre la terreur gangstérisée qui déshumanise Haïti aujourd'hui et les postures culturelles des élites haïtiennes depuis leur émergence au sommet du leadership national, au lendemain de 1804. Dans ce modèle de données contextuelles, brille un motif structurant qui offre deux vertus :

• Une première, en ce qu'il permet de décoder les postures des groupes dominants haïtiens en révélant leur jeu de rôle ambivalent dans l'exercice de leurs responsabilités envers le territoire et le collectif

• Une seconde, en ce qu'il livre la mappe profonde de l'errance qui maintient l'écosystème haïtien dans l'invariance de sa déshumanisation séculaire.

C'est ce modèle de données qui nourrit la problématique à laquelle nous nous attaquons, avec force insolence, dans cette œuvre empirique que nous appelons les manuscrits de l'axiomatique de l'indigence. Cette problématique peut être provisoirement, dans le cadre de cette tribune, formulée ainsi : l'impasse indigente dans laquelle Haïti s'enlise, sous l'effet de cette gangstérisation instrumentalisée, est imputable au fait que ses élites ont résilié, depuis l'indépendance, leurs responsabilités de forger un leadership compétent, authentique, patriotique et éthique pour gouverner le pays dans la mémoire des valeurs de dignité et de liberté que visait cette indépendance. Les élites haïtiennes se structurent en trois groupes dominants qui agissent comme des fumiers communicants et bloquent, par l'enfumage abondant qu'elles produisent pour leur réussite, tout nouveau possible transformationnel pour Haïti.

1. Dans leur écrasante majorité, les groupes économiques dominants en Haïti ne sont que des étrangers de souche ou des étrangers nés en Haïti, mais qui ont conservé leur nationalité étrangère et leur attachement patriotique aux pays de leurs parents et arrières parents. À l'inverse de la grande majorité pauvre et noire, formant la population haïtienne, leurs enfants et leur famille ne vivent pas dans la mémoire des douleurs du passé déshumanisé qui est le point de rupture à partir duquel Haïti a voulu se re-situer pour s'affirmer dignement. C'est là une donnée d'une extrême importance pour la cohésion d'une société, car c'est la capacité collective des habitants d'un même lieu à vibrer dans une mémoire commune qui détermine la valeur de son intelligence collective (Maurice Halbwachs, La mémoire collective, 1950).

2. Paradoxalement, ce sont ces groupes économiques étrangers et minoritaires, souvent agissant comme consuls ou représentants diplomatiques d'intérêts étrangers, qui imposent les choix stratégiques, notamment en matière économique et sécuritaire, pour l'avenir d'Haïti. Ce sont eux qui choisissent, soit par le contrôle qu'ils exercent sur la société civile, soit par le biais de l'assistance internationale, le leadership politique haïtien parmi les réseaux de mécréants ayant les profils de médiocrité et d'inhumanité les plus prompts à leur servir de porte-faix et de laquais. Ce qui explique notamment pourquoi Haïti ne peut pas se doter d'une stratégie de gouvernance intelligente dans l'intérêt du pays et de la majorité de sa population.

3. Quant aux groupes académiques et culturels dominants, ils ne se sont contentés, depuis l'indépendance, que de rechercher la reconnaissance des étrangers, de préférence des Blancs. Aussi leur seule compétence se limite à fléchir leurs postures pour obéir aux injonctions étrangères en assumant une perte totale de sens avec la réalité de leur écosystème. Ce qui en retour leur permet de briller sur les théâtres de la culture mondiale. Dans leur dépendance asservissante, ils restent insensibles à toute perspective stratégique innovante pour orienter leur pays vers des possibles plus dignes, à travers un leadership plus compétent, plus responsable, plus éthique et plus authentique. D'ailleurs dans leur majorité ces lettrés anoblis, issus des classes moyennes, ne font que reproduire les choix de vie des groupes économiques à dominante étrangère.

Constitués et structurés en cercles d'insignifiants anoblis, ces groupes dominants ont tourné le dos aux grandes problématiques nationales haïtiennes, trop chaotiques, trop sombres et trop cauchemardesques pour le confort de leur tranquillité. Chemin faisant, leur performance académique va se limiter à reprendre ce qui est dit en haut lieu de pouvoir et de renommée, et leur talent littéraire à ciseler l'or des mots pour s'immortaliser dans les rêves blancs d'ailleurs. Et dans une flagrante imposture, ils exploitent les maux et les souffrances de la population comme sources d'inspiration pour expérimenter leur talent de poète, d'artiste et d'écrivain. Ainsi la douleur collective devient une rente, un fonds littéraire qui permet de raconter de belles histoires et de ressurgir sur les planches du succès. Mais, il va de soi que ces belles histoires que racontent depuis l'indépendance les talents littéraires haïtiens, par-delà les succès littéraires internationaux qui les accompagnent, sont trop insignifiants pour rendre supportables les douleurs résurgentes qui relient le passé et le présent d'Haïti dans un invariant cycle de déshumanisation.

Face à la réalité déshumanisante qui érode la dignité de la population haïtienne et qui ne vibre pas de l'éloquence des poètes, être romancier, écrivain ne suffit pas. Et cela, même en étant chaque année dans la short-list de Goncourt pour être primé, même avec les titres les plus prestigieux de chevalier de l'ordre littéraire ou d'académicien immortel.

Comme nous l'avons déjà dit, et nous prenons plaisir à le redire, quitte à nous répéter, le constat paradoxal de l'invariance de la déshumanisation de la population haïtienne, malgré le succès mondial de ses talents littéraires, interpelle l'intelligence stratégique et la dignité humaine. Car, c'est affreusement auto-déshumanisant pour un collectif, ayant hérité d'un flambeau aussi étincelant que celui qui a brillé un matin de janvier de 1804 pour éclairer la dignité des peuples asservis, de continuer à ‘‘sous-vivre'' dans l'enfumage d'une culture d'insignifiance qui brille par l'anoblissement de quelques-uns dont le talent se borne à magnifier le mythe de la résilience du peuple haïtien, alors que celui-ci agonise d'impuissance dans son présent gangstérisé et assisté. Ce présent gangstérisé et assisté est d'autant plus problématique qu'il s'oriente vers un ‘‘futur rétrograde'', car verrouillé sur la chaîne de la dépendance.

Le nœud gordien de la problématique que tente de résoudre la raisonnance des manuscrits de l'axiomatique de l'indigence s'articule autour d'une question principale : suffit-il pour un peuple d'avoir une belle histoire à raconter et une date à célébrer pour qu'il gomme et oublie la singularité de sa situation déshumanisante d'être en permanence en naufrage dans le malheur et d'être sans cesse pris en charge par une assistance internationale qui contribue à nourrir sa déshumanisation ?

Face à ce réel paradoxal et immonde, nous osons reformuler les mots de Karen Blixen, pour les recontextualiser à l'aune des douleurs collectives subies par ce collectif noir qui, déraciné d'Afrique et intégré de force sur le territoire de Saint Domingue, depuis le XVIème siècle, allait en 1804 se projeter dans l'histoire par son indépendance. Gagnée héroïquement sur le champ de bataille, proclamée solennellement à la face du monde, mais chèrement payée par rançons ignominieuses exigées de la France et tribulations économiques (embargo de 1806) et politiques (les occupations de 1915 et de 1994) imposées par les États-Unis à Haïti, cette indépendance a été dévoyée par les postures serviles des groupes dominants haïtiens qui se sont excellé à imiter les élites françaises, en laissant en déshérence le nouveau territoire conquis (Jared Diamond, Effondrement, 2006). En effet, les groupes dominants haïtiens qui ont remplacé, dans la hiérarchie politique, économique et sociale de Saint Domingue, les Colons français, mis en déroute, ont vite fait de résilier les devoirs envers l'héritage de liberté et de dignité que symbolise l'indépendance. Ils se sont verrouillés, et avec zèle, sur une dépendance asphyxiante et une soumission asservissante vis-à-vis de la France (André Ntonfo, Haïti et l'Afrique noire : de la primauté à la marginalité, 2008) et des intérêts étrangers, jusqu'à hypothéquer cette indépendance acquise au prix de hautes luttes.

Ainsi, c'est à contre sens de tout projet éditorial autobiographique complaisant et en rupture des mimétismes culturels vassalisants et antinationaux des groupes dominants haïtiens que nous mettons à contribution notre éloquence atypique, pour dire les douleurs d'Haïti autrement qu'en racontant une belle histoire. Ne cherchant pas à être primé dans les annales littéraires, ni à être anobli culturellement, notre finalité éditoriale est plus résolument ancrée dans une perspective à raisonnance pédagogique et à tonalité insolente. Elle se veut une démarche de communication authentique, assumant l'impertinence constructive (Agnès Muir-Poulle, Petit traité d'impertinence constructive, 2015) comme voie atypique pour faire vivre la pensée critique sans ses soucier du jugement de sa hiérarchie et des autres. Et dans ce contexte, n'en déplaisent à nos détracteurs qui sont en quête de tranquillité, de docilité, de superficialité et de futilité, notre raisonnance est par sa pédagogie insolente plus stratégique que poétique, plus collectivement bienveillante qu'honorifiquement gratifiante. Et c'est manifestement un déficit de compétences systémiques qui pousse beaucoup à penser que les notes bruyantes d'insolence et d'impertinence contenues dans un message altèrent sa valeur informative (Claude Shannon, Warren Weaver, La théorie mathématique de la communication, 1949).

C'est assez important pour le souligner, car quelques lecteurs et lectrices, animés sans doute des meilleures intentions à notre endroit, nous reprochent les ruminations de colères et les éclats d'insolence qui, selon eux, bruitent, parasitent et inaudibilisent nos messages. Tout en les remerciant pour cette marque de bienveillance, nous profitons néanmoins pour leur rappeler, et c'est important pour une appropriation du contexte et du référentiel de valeurs qui rythment notre raisonnance, que nos messages sont destinés à expliciter les postures troubles, fourbes et déformantes de ceux et celles qui sont installés au sommet du leadership économique, politique et académique haïtien. En conséquence, ce sont des messages codés dans une tonalité qui cherche à détecter la disponibilité de ces acteurs à prêter attention aux incertitudes et inconforts de leur environnement, et à consentir l'effort pour décoder leur potentielle valeur informative, et rétroagir opportunément avec cet environnement.

Faut-il vraiment redire qu'un tel projet ne peut pas être modulé dans une tonalité de neutralité et de séduction ? De fait, dans un écosystème enfumé par les espaces d'entre soi malicieux et mafieux, qui vivent de l'air contraint et confiné de la soumission et servent d'étouffoir pour la pensée critique et d'abattoir pour l'intelligence éthique, l'écriture ne peut avoir de noblesse que si elle revendique une pédagogie de la provocation. Et dans cette noble ambition, sa finalité ne peut ni se voiler de politesse ni se feutrer de révérences. Elle doit être authentiquement irritante : désenfumer à fond les espaces d'entre soi malicieux et mafieux du shithole, en y laissant filtrer quelques rayons d'insolence et d'impertinence constructive pour embaumer l'air et irradier les consciences de quelques étincelles de dignité. Notre projet éditorial, parce qu'il est plus stratégique qu'académique, plus atypique que sympathique, est profondément et viralement antipathique. Il se propose de cartographier les failles par lesquelles transitent, malicieusement, les ressources indigentes qui shitholisent Haïti. Est-il besoin de dire que ce sont ces mêmes ressources qui servent à entretenir la réussite dans le shithole haïtien ? C'est pour mieux prouver que cette réussite n'est au fond qu'un abondant enfumage qui transforme les acteurs sociaux haïtiens en failles humaines que nous cherchons à provoquer l'inconfort de ces acteurs pour cartographier leurs postures de corps et d'esprit. Car leur anoblissement ne sert qu'à mieux masquer leur rôle de fumiers communicants dans l'activation du réseau d'opacité qui sert de décor à cette criminalité transnationale, dans laquelle se joue, dans le sang et le silence, le destin de la population noire et pauvre d'Haïti.

Temps des stratèges insolents

Tenant compte de notre assumation de l'insolence comme une éthique de l'intelligibilité pour réactiver le sens qui s'est dilué dans les anoblissements qui contraignent à l'insignifiance, nous nous permettons de transgresser la pensée de Karen Blixen pour dire plus courageusement que : les douleurs les plus déshumanisantes du passé peuvent offrir dans le présent, en raison de leur prégnance, des voies régénératives vers l'innovation sociale, si et seulement si :

• D'une part, elles sont appropriées comme des fibres mémorielles qui enrichissent les colères intelligentes et entretiennent les braises des aigreurs éthiques des peuples envers leur passé meurtri,

• Et d'autre part, elles sont exploitées comme flambeau irradiant ou comme phare anthropologique pour éclairer l'horizon de la vie collective et guider, dans les âges sombres, les générations appelées à se succéder pour le tenir éloigner des réussites asservissantes et fossilisantes.

Et c'est là que se situe justement le point de départ de notre insolence envers les groupes dominants haïtiens, car dans leur grande majorité, ils ont choisi et appris à vivre dans l'oubli des douleurs du passé, tout en cultivant malicieusement les commémorations des dates historiques comme des rentes mémorielles recyclables et actualisables à souhait, au gré des circonstances politiques du moment. Dans le prolongement de cette pédagogie de l'insolence, notre récit ne s'alignera pas sur les complaintes victimaires qui prennent, disons-le sans équivoque, avec justesse, forme, force et densité, en cette année 2025, avec la commémoration des 200 ans de l'ignominieuse rançon de l'indépendance exigée par les élites françaises à Haïti en 1825. En revanche, tout en vivant dans la mémoire des douleurs causées par ce braquage immonde, ce pillage barbare, nous nous interdisons de nous borner à voir dans ce crime séculaire odieux, témoin d'une volonté géopolitique post-esclavagiste manifeste, après l'indépendance, de briser Haïti, le seul frein à l'envol du pays vers le développement. Nous sommes de ceux et celles, sans doute minoritaires, et suffisamment courageux pour oser l'assumer publiquement, qui croient qu'il y a de vibrantes connexions entre ces crimes du passé et les réussites post-indépendance qui ont anobli, jusqu'à aujourd'hui, les groupes dominants haïtiens.

D'ailleurs, il serait hautement pédagogique, voire lucidement stratégique, que les économistes haïtiens fassent une estimation objective de la valeur de la richesse accumulée par les élites haïtiennes qui, de 1825 à 2025, tout en régnant au sommet du leadership économique, académique et politique d'Haïti, ne sont pas moins restées soumises et serviles envers les mêmes puissances qui se sont attachées « à bloquer à jamais la marche des Noirs dans le monde ». Ce calcul économique différentié permettrait de voir si cette richesse accumulée par les groupes dominants haïtiens, en dépit des blocages de développement provoqués par la rançon ignoble exigée par la France à Haïti, n'aurait pas pu faire évoluer ce pays martyrisé vers d'autres possibles, que celui de sa déshumanisation invariante et de sa désintégration actuelle par gangstérisation polymorphe stratifiée (GPS). Tant que le collectif haïtien ne prendra pas le temps de comprendre que son errance anthropologique est conditionnée par un processus co-géré à travers le pilotage par GPS de ses élites, il ne pourra pas se distancier des attraits de cette réussite indigente qui entretient la récursivité des malheurs et des douleurs du passé.

Évidemment, dans l'air de ce temps paradoxal qui met à l'honneur les grandes injustices séculaires, notre raisonnance atypique et insolente risque de sonner comme un crime de lèse-Haïtienneté, comme une charge diffamatoire contre les dépositaires de l'improbable souveraineté haïtienne. Mais justement, parce que ce temps est humainement contraint par les grandes impostures nationalistes, nous devons plus que jamais assumer l'insolence comme une éloquence de stratège pour résister aux fléchissements des postures langagières qui poussent à censurer la pensée critique, en recourant à des mots neutres, doux et sages pour offrir des gages de convenances communicationnelles, qui ne sont que des ancrages de malice pour intégrer le cercle des réussites médiocres qui se donnent et se gagnent par accointances et redevances. Si la stratégie est un outil conçu pour se frayer une voie dans l'incertain (Charles Alain Millet), elle oblige à penser hors des sentiers battus (out of the box), et donc à investir le champ symbolique pour assumer l'impertinence constructive comme un des prismes de valeur de l'épistémologie de la communication. Ce prisme communicationnel atypique est d'autant plus stratégique que nous vivons dans un temps putridement paradoxal, dans lequel les mêmes qui reçoivent les anoblissements des mains des fabricants internationaux de la renommée, ces éternels stratèges de la déshumanisation qui corrompent les ressources humaines partout dans le monde pour qu'elles exécutent servilement les injonctions qui verrouillent sur l'invariance, sont les mêmes qui, à chaque occasion historique, s'époumonent à dénoncer la méchanceté des Blancs envers Haïti.

Il faut briser ce cycle indigent par lequel, ce sont les mêmes acteurs sociaux, préposés à la servitude volontaire envers les représentants des puissances étrangères, qui, selon les saisons,

• Tantôt, se positionnent comme verrous de nouveaux possibles humains ;

• Tantôt, se propulsent comme militants des fulgurances révolutionnaires ;

• et tantôt comme passerelles anoblies pour des changements qui se bornent à promouvoir de nouvelles impostures pour mieux protéger les structures de la déshumanisation.

Mais briser ce cycle exige des chevaliers courageux, capables de sacrifier leur chance de réussite, dans cette société gangrenée, pour défier les puissants et désenfumer à fond les acteurs de l'ombre qui jouent les fumiers humains par lesquels transitent les ressources des projets de la géostratégie de la déshumanisation. Et c'est à ce travail de désenfumage que nous nous attelons, au risque de subir le rejet de ceux et celles qui, hélas majoritaires, parce que vivant d'impensé, de superficialité, de futilité et de servilité, recherchent les liaisons malicieuses, crapules et couillonnes, par lesquelles triomphe le management des allégeances, de l'improvisation et du bricolage cognitif.

A bientôt pour la partie 2.