Claude Bourrinet

Source: facebook.com

Lorsque je parcours les Journaux intimes de certains écrivains ou membres d'une certaine mondanité, laquelle s'étale des couches supérieures de la moyenne bourgeoisie à l'aristocratie engrossée par la bourgeoisie d'argent (un pléonasme?) - je ne citerai pas de noms : je possède plusieurs rayons de ma bibliothèque qui entassent ce type d'écrits intimes, dont je raffole, car ils collent à la réalité existentielle, et sont tissés par un style vivant, qui, souvent tressaille encore d'énergie tendue par l'urgence d'un présent, qu'il est plaisant de ressusciter) – je m'aperçois que ce que j'ai eu de la peine à ambitionner, à savoir me couler dans un milieu où le commerce culturel est si habituel que l'on n'y fait même plus attention, comme l'air qu'on respire, itinéraire pavé d'obstacles douloureux, car je venais d'un milieu misérable, à tous points de vue, était pour ainsi dire un privilège de naissance. Il est un monde où l'on baigne, dès les premiers jours, dans la lumière éveilleuse de la belle langue, du vocabulaire riche et précis, de l'esprit et de la curiosité. Tel ne fut pas mon lot.

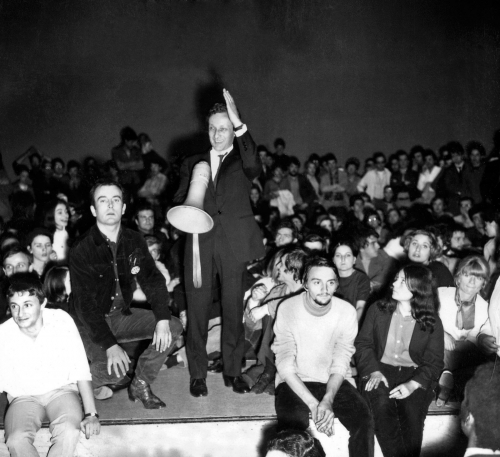

Grâce à la politique – c'est peut-être là l'un de ses rares mérites, hélas vite étouffé par l'esprit missionnaire, la mécanique catéchistique, et la muflerie militante – il me fut malgré tout donné de flirter avec des êtres intelligents, du moins assez cultivés pour m'ouvrir largement des horizons exaltants.

On a de la peine, après les temps éradicateurs qui ont réduit le champ de la véritable culture, celle qui s'inspire des grands créateurs de la littérature, de l'art, de la musique, de la science etc. à ce qui subsiste maintenant, ces friselis boueux qui agitent le monde médiatique et suscitent quelques bulles d'exaltation morne dans les cerveaux vidés de la société marchande, à saisir ce qu'était cette ébullition un peu anarchique des années 60-70. Pour un jeune fils de prolo, dont le milieu familial était un désert culturel, et dont pas un membre, dans un cercle très large, n'était allé plus loin que le brevet, accéder à l'univers du livre était une libération – et cette fois-là, ce n'était pas un vain slogan. Je me suis donc plongé, avec gourmandise, dans tous les ouvrages théoriques ou historiques de la doxa trotskiste (et il faut être honnête en lui reconnaissant une haute teneur abstraite et érudite), en même temps que dans toute l'œuvre de Dostoïevski, dans Les Confessions de Saint Augustin, ET de Rousseau, etc., et cela au plus bel âge de la vie, vers 16-17 ans.

Il est nécessaire de bien imaginer, concrètement, ce qui peut se dérouler dans un cerveau qui n'a jamais connu que le vide, et que l'on nourrit tout à coup d'une nourriture dont il avait le pressentiment, et à laquelle il aspirait au plus profond de l'être, sans en avoir conscience. J'étais comme Perceval le sauvage, découvrant, ébloui, l'armure étincelante de chevaliers qu'il prend pour des anges.

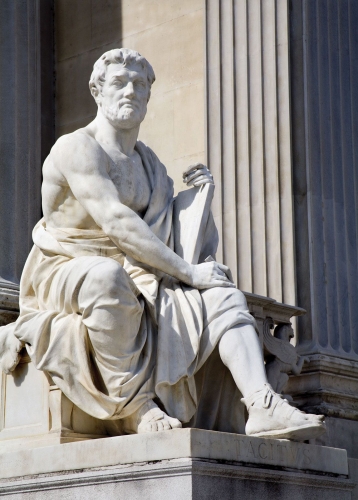

On perd cette avidité en se bourrant de bouquins. Il m'arrive de regretter ce temps où chaque lecture était une aventure, où je mettais ma vie sur la table. C'était comme ce souffle d'air printanier qui défrise la chevelure, dont parle souvent les surréalistes. Du reste, le surréalisme, la poésie, étaient notre pain de ce jour. Nous aimions l'art, les livres émancipés. Nous étions peut-être un peu partiaux, en rejetant de larges pans de la culture classique, que j'ai appris à découvrir. Mais peut-être faut-il passer par la subversion, pour comprendre le « conformisme » (qui, de là, n'est plus si « conformiste », puisqu'on est alors capable de saisir, chez un Racine, un Tacite, un Balzac, etc., ce que les Anciens portaient d'originalité qui dérangeait).

Du moins ai-je appris que la véritable culture doit passer par une remise en question perpétuelle, et j'entends le vocable « question » au sens le plus atroce, celui de « torture ». Contrairement à un prêt-à-penser hédoniste de fainéants, la vraie lecture n'est pas un délassement, un « plaisir » aussi léger qu'une caresse (surtout quand on y mêle l'érotisme). Il faut être masochiste pour CONTINUER à lire, car on y frôle l'abîme, si l'on prend ce funambulisme au sérieux. Et rien de grand (et la grandeur peut se suffire elle-même, sans être rendu publique. «Avant tout, être un grand homme et un saint pour soi-même », écrit Baudelaire) ne s'effectue sans souffrance. Que ce soit dans l'ordre de l'intelligence, ou dans celui de l'amour.

Pourtant, je n'ai jamais réussi à être à l'aise dans ce milieu, où j'étais parvenu à me hisser. L'origine sociale colle à la semelle des savates, et mes réflexes d'humilié m'interdisait l'égalité. Il me fallait être, soit supérieur, soit inférieur. J'ai préféré l'exil. Le combat contre autrui m'épuise, et je crève de lutter contre moi-même, ce qui est largement suffisant.

Je m'aperçois, à la fin de ce lamento, que je voulais évoquer une chose (l'urgence du Salut), et que j'ai dérivé vers un autre propos. Voilà ce que c'est, que parler à son bonnet !