Par Hans Vogel, le 25 juillet 2025

Bolsonaro & Trump tentent de ramener le Brésil dans l'empire américain.

"C'est peut-être un fils de pute, mais c'est notre fils de pute".

Cette remarque aurait été prononcée par Franklin Delano Roosevelt à propos du dictateur nicaraguayen Anastasio Somoza. Il aurait dit la même chose à propos du dirigeant espagnol Francisco Franco. Le secrétaire d'État Cordell Hull aurait utilisé les mêmes propos pour qualifier Rafael Trujillo, dictateur de la République dominicaine.

Même si cette remarque est peut-être apocryphe, elle reflète la façon dont les élites politiques américaines ont longtemps considéré les dirigeants latino-américains, et plus largement les dirigeants de nombreux autres pays qu'elles n'estiment généralement que peu. De manière plus générale, cette remarque reflète également le mépris profond pour tout ce qui est "latin" ou même étranger, souvent observé aux États-Unis. De nombreux Américains étant persuadés que les États-Unis sont le paradis sur terre, cet état d'esprit ne surprend guère. Aujourd'hui, ce même état d'esprit guide l'attitude des États-Unis à l'égard de l'usurpateur ukrainien Zelensky.

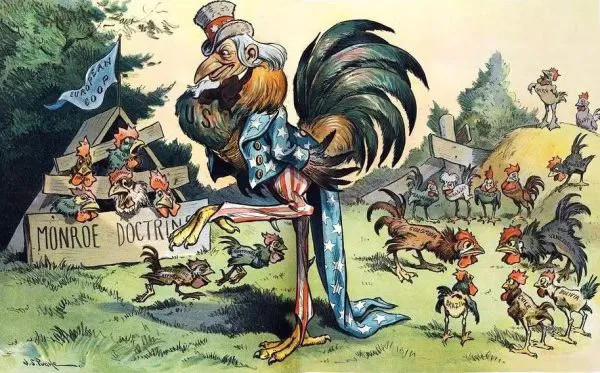

Bien que l'Amérique latine, considérée comme « l'arrière-cour » des États-Unis, suscite aujourd'hui moins d'attention dans le monde qu'à l'époque des dictatures militaires brutales du XXè siècle, les aspects fondamentaux de la relation problématique entre Washington et les pays d'Amérique latine n'ont pas changé depuis la fin du XIX^e siècle. En effet, alors que la politique étrangère américaine prenait forme, l'Amérique latine, en particulier l'Amérique centrale et les Caraïbes, était au centre des préoccupations. La doctrine Monroe, qui proclamait la souveraineté exclusive des États-Unis sur le destin politique de l'Amérique latine, en était la pierre angulaire.

Sur la base de simples données démographiques et économiques, un certain sentiment de supériorité des États-Unis était tout à fait compréhensible. Après tout, alors que les États-Unis comptaient plus de 90 millions d'habitants et disposaient d'une économie de taille et florissante à la veille de la Première Guerre mondiale, l'Amérique latine ne comptait que 80 millions d'habitants, dont 24 millions en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Ces derniers vivaient alors ce qu'on appelait des "économies d'appoint" et fournissaient du café, du sucre, des cigares et des bananes.

Aujourd'hui, l'Amérique latine compte 660 millions d'habitants, et certains pays (notamment l'Argentine, le Brésil et le Mexique) peuvent se prévaloir d'une économie diversifiée. Les États-Unis comptent 350 millions d'habitants, dont plus de 40 millions parlent espagnol, ce qui en fait la cinquième nation hispanophone la plus peuplée au monde. À certains égards majeurs, les relations ont donc évolué, mais pas nécessairement dans l'esprit de l'élite politique américaine.

Jusqu'aux années 1940, il était relativement facile de traiter avec l'Amérique latine. Il suffisait au gouvernement américain de nommer la bonne personne dans n'importe quelle république d'Amérique centrale ou des Caraïbes pour en faire sa marionnette. Ces États étaient généralement connus sous le nom de "républiques bananières". Parfois, lorsque les populations locales ne coopéraient pas sans heurts, on envoyait des "botteurs de fesses" pour faire respecter les décisions politiques américaines. Ainsi, entre 1906 et 1933, le Mexique, Cuba, la République dominicaine, Haïti et le Nicaragua ont tous fait l'objet d'interventions armées et d'occupations par les troupes américaines.

Les choses se sont un peu compliquées durant les années 1940 et la "guerre froide". Il a fallu mettre en place des outils plus sophistiqués pour consolider et étendre l'emprise des États-Unis sur l'ensemble de l'Amérique latine, et non plus seulement sur les Caraïbes et l'Amérique centrale. Outre les méthodes traditionnelles musclées, il fallait trouver des moyens plus subtils pour écarter les dirigeants locaux récalcitrants ou les empêcher d'accéder au pouvoir. En 1946, la première de ces interventions d'un nouveau genre a eu lieu en Argentine, où les États-Unis ont ordonné à leur ambassadeur, Spruille Braden, d'empêcher Juan Domingo Perón d'être élu. Pour aider l'ambassadeur Braden à remplir sa mission, le département d'État a publié un Blue Book prouvant les liens fascistes et nazis de Perón. Ce document avait été rédigé par mon ancien professeur, David Bushnell, alors jeune diplômé de 22 ans travaillant pour l'OSS, le précurseur de la CIA. Cependant, les électeurs argentins se révélèrent plus intelligents que ne le pensait Washington. Le projet a lamentablement échoué et Perón a remporté une victoire écrasante.

Deux ans plus tard, en 1948, alors que le réformateur de gauche colombien Jorge Eliécer Gaitán semblait assuré de remporter l'élection présidentielle, il fut assassiné. Ce meurtre politique, orchestré par les États-Unis, déclencha une vague de contestation dans la capitale, Bogotá, et marqua le début d'une guerre civile qui allait durer dix ans, appelée La Violencia. En 1954, une autre intervention musclée au Guatemala a permis d'imposer la première dictature latino-américaine d'après-guerre sous l'égide des États-Unis. Le président démocratiquement élu, Jacobo Arbenz, fut remplacé par une junte militaire répressive qui démantela toutes les réformes démocratiques et sociales mises en place par le président destitué.

Après 1945, les interventions militaires directes des États-Unis dans la région se limitent à de très brèves opérations de "changement de régime" : en République dominicaine en 1962, à la Grenade en 1983 et au Panama en 1989.

Dans la plupart des cas, lorsque Washington souhaitait renverser le gouvernement d'un pays donné, il organisait un coup d'État militaire, sans recourir à la violence à grande échelle. Grâce à des programmes de formation approfondie destinés aux officiers militaires latino-américains aux États-Unis et dans l'isthme de Panama, les États-Unis ont pu exercer une influence considérable sur les forces armées de la région. Durant les années 1960 et 1970, les États-Unis ont jugé nécessaire de contenir à plusieurs reprises les nations latino-américaines afin qu'elles ne s'éloignent pas trop de leur grand frère et se rapprochent de Moscou.

Les États-Unis ont également organisé des coups d'État militaires en Argentine (en 1963, 1966 et 1976), en Uruguay et au Chili (en 1973). Les juntes militaires ainsi placées au pouvoir ont acquis une notoriété mondiale, notamment celle de l'Argentine dirigée par le général Jorge Rafael Videla, et celle du Chili dirigée par le général Augusto Pinochet. Les circonstances ayant précédé le coup d'État en Uruguay et l'implication d'agents secrets américains ont inspiré le film État de siège (1972) de Costa-Gavras.

La mort soudaine du président vénézuélien Hugo Chávez en 2013 a donné lieu à des rumeurs persistantes selon lesquelles les services secrets américains l'auraient assassiné.

Le Brésil constitue un cas particulier en Amérique latine pour trois raisons : sa grande taille (il est plus grand que les États-Unis continentaux) ; sa population de plus de 200 millions d'habitants ; et enfin, il est lusophone. Ne serait-ce que pour ces raisons, il est essentiel pour les États-Unis de ne pas laisser le Brésil s'éloigner de la sphère d'influence de Washington. Par conséquent, même si la laisse qui tient le Brésil est un peu plus longue que celles des autres nations latino-américaines, il est toujours tenu de rentrer au bercail à intervalles réguliers.

En 1954, le président brésilien Getúlio Vargas, nationaliste convaincu et allié des États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale, a mis fin à ses jours. Il a ainsi rendu un grand service à ses alliés américains, qui s'inquiétaient de son engagement à moderniser le Brésil et à accroître son autonomie. Dix ans plus tard, en 1964, le président João Goulart, qui tentait de suivre les traces de Vargas en faisant du Brésil une nation moderne, développée, prospère et véritablement indépendante, a essuyé un coup d'État militaire organisé par les États-Unis. La junte militaire a ramené le Brésil dans le rang des vassaux dociles des États-Unis, tout en lui laissant un peu plus de marge de manœuvre que la plupart des petits pays d'Amérique latine.

Cuba était le seul pays où les États-Unis ont toléré la présence d'un adversaire idéologique. Fin décembre 1958, l'homme fort local, Fulgencio Batista, fut renversé par une révolution populaire. Le nouveau dirigeant était Fidel Castro, un orateur doué et charismatique, le « père » de Justin Trudeau. Resté au pouvoir pendant plus de quatre décennies, il se proclamait anti-américain, anti-impérialiste et dévoué au socialisme. Mais Fidel n'était peut-être pas l'ennemi acharné des États-Unis qu'on prétendait. On peut penser que l'État profond américain a joué un rôle déterminant dans son accession au pouvoir. On pourrait donc dire que toute cette mascarade cubaine a servi de paratonnerre, permettant aux États-Unis de mieux contrôler le continent latino-américain. Cela expliquerait pourquoi certains citoyens américains ont pris une part active au mouvement révolutionnaire de Fidel. L'un d'eux était Neill W. Macaulay, un de mes anciens professeurs à l'université de Floride. Diplômé de l'académie militaire The Citadel, Macaulay a servi comme lieutenant et commandant de peloton d'armes lourdes dans les forces révolutionnaires, où il était également commandant de pelotons d'exécution. Il en parle longuement dans son livre A Rebel in Cuba (1970).

Revenons maintenant au Brésil, où se joue actuellement le prochain chapitre des relations entre États-Unis et Amérique latine. Le pays est aujourd'hui pratiquement divisé en deux camps antagonistes : l'un soutient le président Luiz Inácio Lula da Silva, dit « Lula », et l'autre l'ancien président Jair Bolsonaro (2019-2023). Cette fracture, en gestation de longue date, est désormais trop béante pour être comblée, depuis que, en décembre 2015, une procédure de destitution a été lancée contre la présidente Dilma Rousseff, première femme à diriger le Brésil et présidente la plus à gauche du pays depuis Goulart. Beaucoup ont considéré cette procédure comme un véritable coup d'État. Par la suite, Bolsonaro a été élu et a tout fait pour démanteler le "bastion de la gauche" en adoptant pleinement un néolibéralisme pur et dur.

Lula, l'un des pères fondateurs du mouvement BRICS en 2009, est actuellement soutenu par le juge de la Cour suprême, Alexandre de Moraes, qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour compliquer la tâche à Bolsonaro. Victime de la guerre juridique menée par De Moraes, Bolsonaro est désormais assigné à résidence et doit porter un bracelet électronique à la cheville. Donald Trump, quant à lui, s'est déclaré l'allié dévoué de Bolsonaro et tente de le soutenir par tous les moyens possibles et imaginables.

Avec des conceptions politiques très proches de celles de Trump, Bolsonaro est perçu par beaucoup comme le meilleur choix pour l'avenir du Brésil, plutôt que Lula et son allié controversé, De Moraes. Pourtant, leur alliance avec les BRICS, moteur de la multipolarité, semble plus bénéfique pour le Brésil qu'un retour à l'alliance avec les États-Unis.

Les soutiens de Bolsonaro semblent croire qu'ils défendent une autonomie nationale authentique, oubliant apparemment que Bolsonaro représente également le parti "américain" qui souhaite voir le Brésil revenir dans le giron des États-Unis. À l'instar de tous les politiciens américains de la fin du XIXè et du XXI siècle, Trump cherche à préserver l'hégémonie américaine dans l'hémisphère occidental et aimerait donc voir le Brésil quitter les BRICS au plus vite.

On peut aisément deviner ce que Trump pense du locataire de Kiev, mais concernant Bolsonaro, on pourrait bien l'imaginer reprenant les mots de Franklin Delano Roosevelt : "C'est peut-être un fils de pute, mais c'est notre fils de pute".

Traduit par Spirit of Free Speech