Markku Siira

Source: geopolarium.com

Le développement de l'intelligence artificielle a déclenché une vague d'investissements dans le secteur technologique. Des grandes entreprises comme Microsoft, Meta, Amazon et Google misent sur les modèles linguistiques, la puissance de calcul, la technologie des semi-conducteurs et les centres de données. Toutefois, la rentabilité économique de ces investissements demeure incertaine. Des innovations telles que celle de DeepSeek, une entreprise chinoise, démontrent que d'immenses ressources ne sont pas toujours nécessaires pour réussir dans la compétition mondiale.

Les récits médiatiques sur le potentiel révolutionnaire de l'IA se polarisent entre deux extrêmes: des visions utopiques prédisant que l'IA résoudra les problèmes de l'humanité, et des scénarios de menaces existentielles où l'IA relèguerait l'humanité au second plan. Ce discours polarisant néglige souvent les changements progressifs et pratiques par lesquels la technologie influence réellement la société.

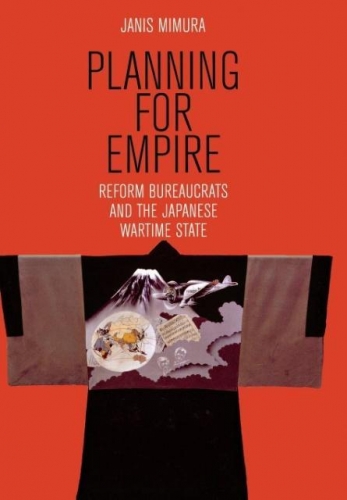

La recherche de l'historienne Janis Mimura sur le technofascisme japonais, Planning for Empire: Reform Bureaucrats and the Japanese Wartime State (2011), offre un cadre d'analyse pour les évolutions actuelles. Mimura décrit comment le Japon a colonisé la Mandchourie, au nord-est de la Chine, dans les années 1930, faisant de la région un terrain d'expérimentation précoce du technofascisme. Il en résulta un État fantoche autoritaire, le Mandchoukouo, centré sur l'industrie lourde comme la production d'acier et d'armes, exploitant la population locale et les ressources naturelles au service des besoins militaires du Japon.

Le fonctionnaire du ministère du Commerce, Kishi Nobusuke (photo), a dirigé à partir de 1936 un programme d'industrialisation soutenu par les conglomérats zaibatsu au Mandchoukouo. Cela impliquait le recours au travail forcé et à l'esclavage, ainsi que des conditions de travail inhumaines, entraînant de nombreuses victimes. De retour à la politique nationale japonaise en 1939, Kishi a promu une industrialisation dirigée par l'État similaire dans son pays.

La technocratie était un projet idéologique plaçant la rationalité technologique au-dessus des valeurs sociales, légitimant ainsi la concentration du pouvoir. Contrairement au fascisme de Mussolini ou au national-socialisme d'Hitler, le système japonais ne reposait pas sur un chef charismatique, mais sur des bureaucrates et sur l'armée. Selon Mimura, le Japon a « glissé vers le fascisme » lorsque les fonctionnaires utilisaient leur pouvoir dans l'ombre au nom de l'empereur. La survie de la technocratie dans le Japon d'après-guerre témoigne de sa capacité d'adaptation institutionnelle.

L'élite technocratique de la Silicon Valley est devenue un acteur central aux États-Unis. Les géants du numérique tirent un pouvoir symbolique et matériel de l'apparente irrésistibilité de la technologie, marginalisant les débats critiques sur les impacts sociaux de la digitalisation. Ce pouvoir s'inscrit dans le plan d'action sur l'IA de l'administration Trump, visant à accélérer le développement de l'IA en réduisant la régulation et en promouvant le leadership mondial des États-Unis selon des objectifs géopolitiques stratégiques.

Lors de l'investiture présidentielle en janvier, des leaders technologiques tels qu'Elon Musk et Mark Zuckerberg ont apporté leur soutien à Donald Trump, ce qui a été interprété comme une alliance stratégique au service d'intérêts économiques et politiques. Selon Mimura, une telle alliance entre l'État et l'élite industrielle rappelle le technofascisme du Japon durant la Seconde Guerre mondiale, où les technocrates ont pris le pouvoir.

Contrairement au fascisme traditionnel, le technofascisme américain s'exprime comme une gouvernance technocratique subtile. Il se manifeste dans la prise de décision militaire, les opérations des services de sécurité et la projection de puissance mondiale. Socialement, il se traduit par la surveillance policière préventive, la surveillance des réseaux sociaux et le soutien au sionisme dans la politique étrangère. Dans le monde du travail, la culture du « hustle » issue de la Silicon Valley normalise la surcharge et affaiblit les droits des travailleurs. Cette évolution légitime la discrimination algorithmique et approfondit les inégalités socio-économiques.

Si le progrès technologique repose souvent sur des réformes progressives, le cœur du technofascisme consiste à considérer que la régulation – qu'il s'agisse de la protection de l'environnement, des droits des travailleurs ou de la supervision financière – freine l'innovation. Par exemple, le discours public d'Elon Musk est passé de la mise en avant des risques de l'IA à sa valorisation stratégique dans la prise de décision automatisée et les applications basées sur les données, comme le développement de technologies par xAI.

Les conglomérats zaibatsu du Japon ont mené le développement industriel sans considération pour les droits des travailleurs; une dynamique similaire est visible aujourd'hui aux États-Unis, où les entreprises technologiques promeuvent automatisation et technologies de surveillance. L'infrastructure bâtie par les géants du numérique crée un « État profond » modernisé et antidémocratique, au service de l'élite technocratique et économique.

Ce système démantèle les structures de gouvernance traditionnelles et remplace les processus démocratiques par une logique d'efficacité. Comme l'affirme le penseur Curtis Yarvin (photo), apprécié des techno-oligarques, « les élections démocratiques sont inutiles pour la gestion administrative, et même si le système électoral disparaissait, Washington continuerait à fonctionner comme avant ».

La recherche de Mimura souligne la capacité des technocrates à survivre à l'effondrement des systèmes autoritaires en dépit des changements institutionnels. L'ascension de Kishi Nobusuke – malgré qu'il dirigea le projet technofasciste en Mandchourie et malgré des accusations de crimes de guerre – au poste de Premier ministre du Japon, avec le soutien des États-Unis, montre comment la compétence technocratique peut légitimer les changements de pouvoir dans les moments de rupture historique.

Aux États-Unis, une dynamique similaire ne s'exprime pas à travers des alliances fragiles (comme l'illustre la rupture entre Trump et Musk), mais par une intégration systémique: les géants du numérique sont devenus une partie essentielle de la cybersécurité fédérale, du renseignement et de la gestion des infrastructures critiques. La base du pouvoir se déplace du mandat démocratique vers une irremplaçabilité technique.

À mesure que l'ordre libéral occidental chancelle, il pourrait être remplacé par un pouvoir d'entreprise technofasciste agissant dans les coulisses de la politique. Selon une nouvelle étude, la majorité de plus de 500 politologues estime que les États-Unis évoluent vers un modèle de gouvernance autoritaire, où un groupe dominant utilise les institutions étatiques pour réprimer ses opposants politiques.